Ernesto, el filósofo de Quisiro

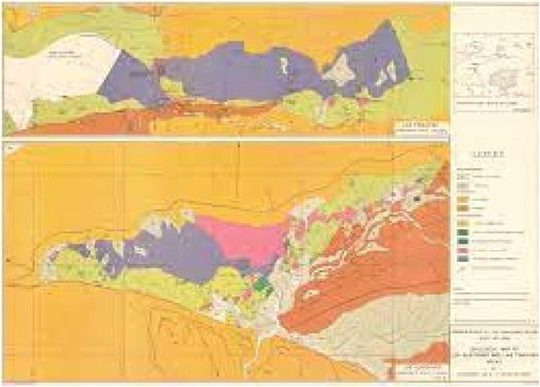

Cuando me gradué de geólogo, en mayo de 1955, fui empleado de inmediato por Shell Venezuela y enviado a hacer geología de campo junto a un geólogo experimentado. Seis meses más tarde se me encomendó mi propio Grupo Geológico, el número 2, el cual llevó a cabo trabajos de exploración geológica de superficie en los estados Falcón y Lara. El objetivo de estos trabajos era mejorar nuestro conocimiento geológico de una zona que en aquél entonces los geólogos definían como un Borde de Geosinclinal, en el área de Siquisique, estado Lara, lo que hoy probablemente se llamaría una zona de contacto entre dos placas tectónicas. En aquella época los geólogos de Shell se imaginaban que, por debajo de los grandes bloques de rocas de edad cretácica embutidas en los sedimentos del Eoceno podrían encontrarse rocas del cretáceo en facies de plataforma similares a las de la cuenca de Maracaibo, propicias para la generación y acumulación de petróleo. En teoría, pensaban, sería quizás posible perforar un pozo en esa zona y encontrar objetivos petrolíferos.

Pero, no es este el tema de mi escrito. El tema tiene más que ver con el aspecto humano de mi experiencia. Como decía, fui puesto a cargo de mi propio Grupo Geológico #2, el cual estaba integrado por un geólogo, un caporal, tres a seis obreros, dependiendo de la zona, un chofer y un cocinero, además de tres mulas, si ellas eran necesarias. El grupo tenía a su disposición dos vehículos, una camioneta Power Wagon que se utilizaba para transportar todos los enseres propios de un campamento, desde tiendas de campaña hasta ollas, y un jeep que era utilizado para transportar a los miembros del grupo. Mi Grupo #2 tenía como caporal a Ernesto Meléndez, como chofer a Eutimio Blanco, como obreros a Elías, a Cipriano y dos personas más cuyos nombres no recuerdo y un cocinero, un gigantón de porte atlético quien resultó estar tuberculoso. Pero esa es otra historia.

Cuando me encargaron de mi primer grupo geológico tenía 23 años pero ya me sentía bastante maduro, después de años de niñez y adolescencia muy felices en Los Teques, algunos meses en Nueva York y cuatro años de estudios universitarios en Tulsa, Oklahoma. Mi caporal, Ernesto Meléndez, tendría entre 50 y 60 años. Era de mediana estatura, magro, de cara con algunas arrugas, de contagioso y perenne buen humor. Al poco tiempo de trabajar con él deseché el uso de mi brújula, con la cual me orientaba para encontrar los caminos a los afloramientos rocosos que debía estudiar o el regreso al campamento al final de la jornada. Ernesto me escuchaba decir: “Vámonos por aquí” y, – con frecuencia – me decía: “Como no Dr. Gustavo, pero si queremos llegar más rápido, podríamos irnos por acá”. Y, en efecto, el camino que el sugería basado en su experiencia en el campo generalmente resultaba ser más rápido y eficiente que el indicado por mi brújula.

Ernesto era un líder nato y el grupo le obedecía sin chistar. Era de Quisiro, un pueblo en el estado Zulia, cerca de la frontera con Falcón. Allí residía su familia, la cual incluía tres hijos e hijas ya grandes.

En una ocasión me pidió un permiso de tres días para ir a Quisiro. Me dijo que su hija mayor se estaba casando. Se fue y regresó en el plazo señalado pero noté que venía muy callado, sin sus demostraciones usuales de buen humor. Comencé a indagar la razón de ese cambio y, luego de algún tiempo, me confesó que cuando fue a la boda de su hija el sacerdote itinerante (no había uno permanente en el pueblo) le preguntó si él estaba casado. Ernesto respondió que no, que él tenía casi 30 años viviendo con su mujer. El sacerdote le respondió que, a fin de casar a la hija, él exigía que Ernesto y su mujer se casasen también. Ernesto se rebeló al principio pero tuvo que acceder, so pena de arruinar la boda de su hija.

De manera que regresó al grupo casado, lo cual – me confesó – lo hacía sentir muy mal, ya no como un hombre libre sino como un prisionero. ‘Dr. Gustavo. Yo era feliz con mi mujer y jamás he pensado dejarla. Es mi compañera y amiga. Esto obligado no me gusta, ni a ella tampoco. Los dos estábamos bien como estábamos” (la gente de esa zona no usa mucho la m).

“Antes me sentía como un águila, ahora me siento como un lorito enjaulado”, me dijo.

Poco a poco, al correr de los días y las semanas Ernesto fue recuperando su buen humor de siempre. Hice esfuerzos por asegurarle que aunque el matrimonio no era realmente necesario entre él y su mujer, era deseable como ejemplo para los hijos.

Ernesto y yo trabajamos por unos tres años, durante los cuales, creo, influimos positivamente el uno en el otro. Yo admiré en él su espíritu trabajador, su alegría de la vida, su sabiduría instintiva para manejar gente bajo sus órdenes. Por mi parte, le transmití algunas habilidades, gracias a la educación recibida, lo cual me daba cierta ascendencia sobre él a pesar de mi juventud. Pude complementar su conocimiento empírico de la naturaleza con nuevas maneras de verla y disfrutarla. Se hizo un “experto” en amonitas. ¿Se imaginan ustedes a un hijo de Quisiro, sin educación formal, hablando de las oxytropidoceras?

En uno de nuestros descansos del trabajo de campo, en Maracaibo, invité a los miembros del grupo a mi apartamento a tomarnos algo y llevé a mi novia, Marianela, quien me dijo que Ernesto había estado hablando con ella, haciendo grandes elogios de mi persona, agregándole que no lo pensara mucho, que yo siempre le había dicho que el matrimonio era el estado ideal. Y, a mí, me dijo que Marianela le había dicho que me quería mucho y que deseaba casarse lo antes posible.

Ernesto era un excelente caporal y, además, en aquel momento actuó como un poderoso agente catalizador de lo que sería mi feliz matrimonio de 62 años con Marianela, el cual aún vive intensamente en mi recuerdo. Cuando salimos de Maracaibo, en 1960, casados, perdí su pista y no lo vi nunca más. Hoy Ernesto tendría alrededor de unos 115 años de edad y pienso, al recordar su vigor, que podría estar viviendo apaciblemente en Quisiro. Pienso en él con profundo afecto, como un miembro de ese grupo bendito que la Biblia denomina la sal de la tierra, en su justo sentido de condimentar, darle sabor a la vida y de preservar, mantener la unidad y la concordia de la familia y de la gente a su alrededor. Durante mis años trabajando en el campo venezolano conocí muchos sencillos y humildes compatriotas adornados de esas virtudes.

Hermoso relato de la vida de gente que pasa como una estrella fugaz en un cielo despejado