Utopías y distopías

En 1516, hace ya quinientos años, apareció la primera edición de Utopía, la famosa obra de Tomás Moro. Su autor, quien ocupó la posición de Lord Chancellor en la corte del rey Enrique VIII y fue mártir de la causa católica, pagó con su vida el apego a principios en los que fervientemente creía. El término “utopía”, proveniente del griego, fue un ingenioso invento de Moro, y significa “en ninguna parte”. Se trata de una de esas palabras que alcanzan a definir toda una tradición de pensamiento, y luego se incorporan al lenguaje corriente en numerosos idiomas. Hoy todos entendemos que una utopía es una visión ideal, una imagen ficticia creada para describir un orden social, económico, cultural y político presuntamente superior y deseable, e igualmente para cuestionar una realidad vigente que es percibida como inaceptable.

En el caso específico de la obra de Moro, su dibujo de ese orden superior, fundamentalmente armonioso, justo y pacífico, presenta complejidades que sería prolijo comentar en estas notas. Lo que deseo resaltar, como ha apuntado Jürgen Habermas en un brillante estudio sobre el tema, es que la obra de Moro forma parte, junto a El príncipe de Maquiavelo y otras posteriores, del proceso de cambio desde la tradición clásica y medieval del pensamiento político occidental a la tradición moderna, un proceso que dejó atrás asuntos que concernían de manera prioritaria a autores como Aristóteles, Platón y Tomás de Aquino, abriendo horizontes teóricos que todavía nos acompañan. La concepción de la política como búsqueda de la vida buena y continuación de la ética cedió su lugar a un planteamiento diferente, hondamente influido por el desarrollo de las ciencias naturales a partir del Renacimiento y focalizado en afrontar problemas concretos, asumidos a su vez como asuntos susceptibles de soluciones técnicas.

En otras palabras, Maquiavelo separó nítidamente la ética de la política, entendiendo esta última como una técnica capaz de ser aprendida, y destinada a adquirir, aumentar y preservar el poder. Tomás Moro, por su lado, diseñó una sociedad ideal ubicada en la imaginaria isla de Utopía, como experimento dirigido a dar respuesta a problemas tales como el hambre y la miseria que aquejaban a la Inglaterra de entonces, pero que albergaban un impacto universal e imponían desafíos de gran envergadura al orden político y sus regentes.

Moro no inventó el impulso utópico, que ha existido en Occidente desde la antigüedad clásica y hasta nuestros días, y que se plasmó, para mencionar un ejemplo crucial, en La república de Platón, pero sí condujo hasta un punto de mayor desarrollo conceptual la idea de crear un modelo para criticar la realidad existente y proponer una alternativa.

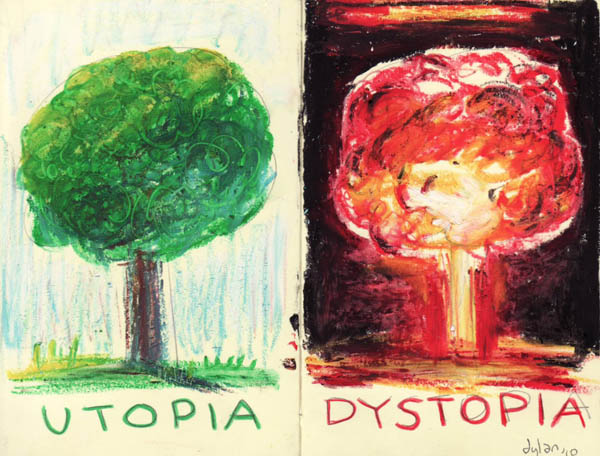

Estudiosos del impulso utópico y de la historia de las utopías distinguen entre las utopías de evasión y las de reconstrucción. Las primeras son un escape de la realidad y las segundas una fórmula para transformarla. Casi todas las utopías combinan elementos de escapismo con ánimos y propuestas de cambio. Ello ciertamente ocurre en la obra de Moro. Ahora bien, desde que apareció su Utopía y hasta los tiempos que vivimos, el impulso utópico ha recorrido un largo y tortuoso camino. Dos aspectos merecen ser señalados: primero, el increíble avance de la ciencia y la técnica modernas ha generado paralelamente pesimismo y optimismo, y las utopías que pintan un posible mundo mejor labrado por el ingenio humano pugnan con las llamadas distopías, término este último que el Diccionario de la Real Academia Española define como la “representación ficticia de una sociedad futura de características negativas, causantes de la alienación humana”. Dicho de otro modo, una distopía es una utopía negativa.

En segundo lugar, este siglo XXI se está convirtiendo en un tiempo de distopías, enfocadas sobre presuntas o reales amenazas al conjunto del planeta, amenazas que requieren que la humanidad admita su culpa por la progresiva destrucción de nuestro hábitat y abra las puertas a una nueva utopía, cuyos contornos no siempre resulta fácil discernir con suficiente claridad.

Es paradójico que el avance de la ciencia y la técnica produzca tantas y tan oscuras visiones apocalípticas. El siglo XX fue un siglo de desilusiones en este ámbito. Ello se evidencia en las excelentes obras de ciencia ficción de autores como H. G. Wells, Aldous Huxley y George Orwell. El desencanto con los efectos de las nuevas tecnologías marchó al unísono con el desengaño comunista. Es un hecho que la utopía comunista tenía un elevadísimo contenido de optimismo científico y tecnológico. Lenin lo sintetizó en su famosa frase acerca del socialismo como “la electrificación más los soviets” (es decir, el avance técnico junto a la estructura de dominio proletario). Pero mucho más importantes son las elucubraciones de Marx en los denominados Grundrisse, es decir, los trabajos preparatorios de su obra clave, El capital, que fueron publicados póstumamente. En algunas de esas páginas, así como en otros textos suyos, Marx esbozó una utopía mediante la cual las máquinas eventualmente sustituirían a los seres humanos en las labores de producción de los bienes materiales, haciendo así posible el sueño de “a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades”. Todo ello enmarcado en un mundo idílico que nos permitiría dejar de trabajar y dedicarnos plenamente a los placeres de la existencia.

Es probable que el catastrófico fracaso de la utopía comunista haya contribuido a acrecentar el pesimismo distópico hoy imperante. Tomás Moro intentó dar respuesta a problemas concretos a través de su modelo ideal, pero su obra estaba circunscrita a un espacio y un tiempo limitados. En nuestros días se expande por el mundo una sensación de amenaza ecológica global y avasallante, que en ocasiones asume rasgos apocalípticos.

No es mi intención polemizar en torno al tema del cambio climático y todo lo que le rodea. Lo que deseo enfatizar son los aspectos cuasi-religiosos de algunas utopías y distopías actuales, de acuerdo con las cuales una humanidad culpable, que se destruye a sí misma a medida que destruye el planeta, debe redimirse mediante la adopción de un estilo de vida muy diferente. Me parece obvio que ese nuevo estilo de vida se inspira, así sea a través de innumerables mediaciones intelectuales, en las especulaciones rousseaunianas articuladas en su obra Emilio, así como en su Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres y en el también muy conocido Discurso sobre las ciencias y las artes. Existe un impulso arcaico, una aspiración primitivista, un sueño de retorno a una indefinida “edad de oro”, en no pocas de las propuestas que hoy pretenden superar los dilemas del capitalismo a través del ecologismo y sus sucedáneos. No critico esto, sencillamente lo apunto.

E insisto: no soy un experto en lo que tiene que ver con el cambio climático; acá solo trato de señalar que las supuestas soluciones a los problemas presentados en las utopías y distopías actuales, en general, no parecieran asumir el carácter práctico que Tomás Moro intentó dar a sus propuestas. Más bien, pienso, las utopías y distopías de hoy ponen de manifiesto –entre muchos otros ingredientes– el planteamiento que en su momento hizo el destacado pensador judío-alemán Max Horkheimer, quien en su obra de 1947, El eclipse de la razón (traducida al castellano como Crítica de la razón instrumental), habló acerca de la “revuelta” o “venganza” de la naturaleza, acosada y herida por nuestra sed de dominio. Estas ideas influyen directa o indirectamente sobre el contexto intelectual contemporáneo, y nutren los miedos y esperanzas de un tiempo de confusión e incertidumbre.